| Фарфор 1917-1925 гг |

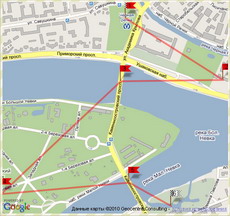

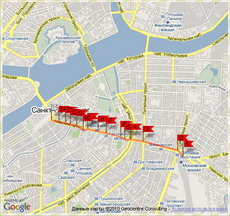

| Экскурсии - Эрмитаж |

|

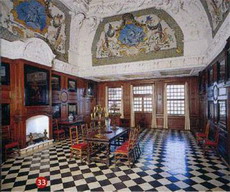

После октябрьского переворота 1917 г. фарфоровый завод перешел в ведение Народного комиссариата просвещения (Наркомпрос). Перед коллективом предприятия Наркомпрос поставил задачу не только сохранить лучшие традиции русского художественного фарфора, но и сделать из бывшей придворной мануфактуры испытательную керамическую лабораторию республиканского значения , выпускающую агитационный фарфор в высоком смысле этого слова - революционный по содержанию, совершенный по форме, безупречный по техническому исполнению . Руководил заводом Петр Фрикен. Первые годы советской власти были отмечены в России всплеском агитационно-массового искусства. Изделия Государственного фарфорового завода (ГФЗ) стали украшаться теми же лозунгами, изречениями и афоризмами, которые были начертаны на плакатах и панно площадей и улиц. Почти весь агитационный фарфор, за исключением скульптуры, основывался на новом расписном декоре. Сами же блюда, подносы, чашки, тарелки и другие предметы брались из запасов белья (чистых, белых изделий, предназначенных для росписи) в императорских кладовых. Старая марка тщательно затушевывалась, а рядом ставилась новая, уже советская. Создание послереволюционного фарфора связано с именами Сергея Чехонина, назначенного отделом ИЗО Наркомпроса руководить художественной частью производства; Василия Кузнецова, Наталии Данько, Рудольфа Вильде, Михаила Адамовича, Зинаиды Кобылецкой, Марии Лебедевой, Натана Альтмана, Мстислава Добужинского, Василия Татлина, Кузьмы Петрова-Водкина, Павла Кузнецова, Бориса Кустодиева, Александра Матвеева, Николая Андреева, Александры Щекотихиной-Потоцкой. В поисках новых форм к фарфору обратился основоположник супрематизма Казимир Малевич, стремясь воплотить в предметах принцип утилитарного совершенства вещи . В 1918 г. по приглашению Чехонина на завод пришла Александра Щекотихина-Потоцкая. Ученица Николая Рериха и Ивана Билибина, она уже успела проявить себя как театральный художник. Однако удивительное дарование этого мастера в полную силу раскрылось именно в фарфоре. ...Глядя на ее работы, - пишет искусствовед Эрих Голлербах, - видишь перед собой озорного талантливого маляра, малюющего на вывеске какие-то залихватские выкрутасы, неизвестно зачем, единственно во имя самодовлеющей красоты красок. Живопись Щекотихиной вызывает смешанные слуховые ассоциации, дает иллюзию деревенской песни, частушки, пасхального перезвона колоколов, веселых переборов, гармошки, ауканья и перебранки . Особое место в истории камерной пластики начала 1920-х гг. занимают пять небольших фигурок обнаженных женщин работы скульптора Александра Матвеева. Каждая из них отличается особой неповторимой плавностью и текучестью линий. Они словно излучают неяркий свет, передают игру мерцающих бликов и легких, прозрачных теней . Революционная тематика нашла воплощение в фарфоровых фигурках скульптора Наталии Данько. Жизнь вдохновила художницу на создание образа Красноармейца - молодого русского парня, в нелепых валенках, в толстом рыжем овчинном полушубке, в скомканной серой папахе, который как попало тащит свою винтовку и неизбежный мешок за спиной ; или фигурки Милиционерки , которая в один прекрасный день оказалась хранительницей порядка на улицах Петрограда, почти лишенного боеспособного мужского населения . В 1920-е гг. авангардный фарфор стал важнейшим предметом экспорта художественной промышленности Советской республики. В 1925 г. на Всемирную выставку в Париже завод представил около 300 произведений, созданных в послереволюционные годы, и был удостоен большой золотой медали. По просьбе западноевропейских коллекционеров завод дважды повторял экспозицию парижской выставки для продажи. Успех был закреплен на Промышленной выставке в Милане и на Международной парижской ярмарке. В 1925 г., когда отмечалось 200-летие Академии наук, фарфоровому заводу присваивается имя Михаила Васильевича Ломоносова. |

| Читайте также: |

|---|